江戸時代まで食事は1日2食だった!?

現在の日本において、食事は1日3食が普通となっています。

スポンサードリンク

最近では、3食の他におやつを食べたり、夜食をとったりする人もいて、メタボが心配される今日となっている。

しかし、昔の人たちの間では1日2食が当たり前だったのです。

鎌倉時代の初め頃に、朝廷や貴族の間では3食になり、一般の庶民の人たちは1日2食が当たり前の時代だったのです。

1日3食とるようになったのは、江戸時代からと言われています。

中国の農村地域では、今でも1日2食をとっている人たちもいるそうです。

ヨーロッパでは、古代ギリシャ・ローマででは3食でしたが、中世には2食になり、また3食に戻ったと言われています。

○灯りの発達で1日3食となった!

江戸時代、人々の食事が1日3食になったのは、人々の暮らしが豊かになったことに関係しているのです。

特に、植物から採れる油の菜種(なたね)の栽培が広まって、行燈(あんどん)が広く使われるようになり、夜も明るく過ごせるようになったのです。

(江戸散歩)

(江戸散歩)

1日の活動時間が長くなったことで、夜にごはんを食べたるようになり、3食になったのではないかと考えられています。

江戸の町より貧しい地方では、1日2食の食事をしていたとも言われています。

江戸時代の食事も裕福な家では、おいしいものを毎日食べていたことでしょう。貧しい家ではおかずはほとんどない貧しい食事だったのでしょう。

しかし、江戸時代には現代と違って「肉」を食べる習慣はほとんどなく、どこの家庭もタンパク質はもっぱら魚や豆類だったのです。

江戸時代は現在のテーブルがなかったので、人々は一人分ずつお膳(ぜん)に食器をのせて食事をしていました。

(江戸時代食事_江戸ガイド)

(江戸時代食事_江戸ガイド)

低い足のついたお膳に、ごはん盛られた茶碗とおかずのお皿、お箸(はし)がのっていました。

狭いお膳では、それほど料理をのせることができなかったので、あまり多くの食事をとることがなく、太っている人も少なかったとも言われています。

スポンサードリンク

○「早起きは三文の徳」は石川五右衛門からきている!?

皆さん「早起きは三文の徳」ということわざをご存じでしょうか。

「徳」は損得の「得」と同じ意味で「早起きは三文の得」とも書く。

朝早く起きれば、健康にも良いし、それだけ仕事や勉強がはかどるということになります。

朝早く起きて、夜早く寝ることで、灯(あか)りを灯(とも)すことがなく、それだけ、得(徳)をするということになります。

「三文」とは、一文銭三枚のことになり「ごくわずかな」という意味になります。

(一文_blogs.yahoo.co.jp)

(一文_blogs.yahoo.co.jp)

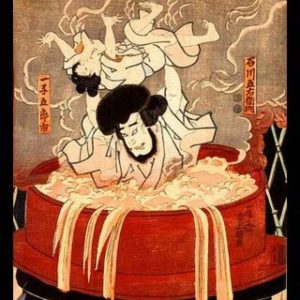

このことわざの由来は、安土桃山時代に実在した盗賊である「石川五右衛門」と言われています。

五右衛門は都市部を荒らしたことによって、豊臣秀吉の怒りを買い捕えられてしまう。

その後、実子と共に京都の三条河原で、「釜ゆでの刑」に処されています。

(五右衛門の釜茹での刑)

(五右衛門の釜茹での刑)

その時使った、油は当時は非常に貴重なもので、この処刑を機に油が不足し、夜の行燈に使われる灯りを灯すことができず、農民は早く寝るしかなかったのです。

その時に「早起きは三文の徳」ということわざが、誕生したとも言われている。

○まとめ

・現在の日本において、食事は1日3食が普通となっている。

・昔の人たちの間では1日2食が当たり前だった。

・鎌倉時代の初め頃に、一般の庶民の人たちは1日2食が当たり前の時代だった。

・1日3食とるようになったのは、江戸時代から。

・灯りの発達で1日3食となった。

・植物から採れる油の菜種の栽培が広まって、行燈が広く使われるようになり、夜も明るく過ごせるようになった。

・「早起きは三文の徳」は石川五右衛門からきている。

スポンサードリンク